Transition n° 1

Préambule

Voici le premier texte publié sous le thème permanent de la rubrique « Intensités ». Il déploie l'idée de transition à plus d'un titre. D'abord, parce que, issu d'un mémoire de master 2, il montre comment est vécu, pour un étudiant - une étudiante, en l'occurrence - le saut dans la recherche que représente le passage à la rédaction d'un mémoire obéissant aux règles distanciées de la discipline, lors même que le désir de travailler sur tel ou tel auteur, siècle, question ou corpus, provient d'un mouvement personnel vers cet auteur, ce siècle, cette question ou ce corpus, un mouvement que Rose Lemardeley nomme un désir d'entrer en « conversation ». Ensuite parce qu'ici, l'auteur, Marie de Gournay, fille d'alliance de Montaigne et éditrice des Essais, a été une passeuse dont l'écriture personnelle est née, nous explique Rose Lemardeley, dans les marges des pages montaigniennes où elle a reporté les « allongeails » sous la dictée du maître aimé. Enfin parce que, dans cette superposition mélancolique des écritures - Montaigne meurt bientôt en lui laissant la charge de la publication -, se joue non seulement une passation, mais un écart : la fille d'alliance, arrivée au statut d'auteure dans l'ombre d'une figure et d'une voix masculines, n'en revendique pas moins l'égalité des sexes : et c'est aussi par cette autre voix, voix indignée passant les siècles jusqu'à elle, que Rose Lemardeley nous explique s'être senti le désir d'entrer en conversation avec la « Vierge » que Juste Lipse avait qualifiée de « novum monstrum ».

Et nous voyons de la sorte comment le sérieux de l'analyse se conjugue, en marge de nos attentes et prescriptions disciplinaires, à l'authenticité d'une transmission plurielle, qui nous atteint aussi par ricochet, nous, universitaires - au moins peut-on l'espérer. En ce sens, la réflexion de Rose Lemardeley entre en écho avec celle de Michel Jourde portant sur l'existence continuée de Louise Labé : une transition, encore.

H. M.-K.

Marie de Gournay ou l'écriture dérobée

21/10/2011

Choisir de travailler sur l’œuvre de Marie de Gournay, fille d’alliance de Montaigne, aussi reconnue comme la mère des idées féministes des XVIIe et XVIIIe siècles, annonçait une imbrication de difficultés particulières, en ce que la prise en compte de l’historicité d’un objet d’étude s’impose comme une des premières « lois » de la recherche littéraire. Ici, une œuvre de femme, burlesque en son siècle, méconnue à notre époque, et toujours associée au nom du grand Montaigne, se livre dans sa complexité comme profondément ancrée dans un temps, avec sa langue et ses conflits religieux et littéraires, notamment. Aussi, pour accéder au sens – ou, simplement, éviter les contresens dans une première étape de la lecture – il faut nécessairement prendre en compte cette structure historicisée ; mais l’on peut choisir de décontextualiser le propos critique ensuite.

« La conversation n’est pas un remplissage du temps, au contraire c’est elle qui organise le temps, qui le gouverne et qui impose ses lois qu’il faut respecter. »[1] Cette remarque ponctue l’un des nombreux commentaires livrés par Milan Kundera, à propos du conte de Vivant Denon Point de lendemain, au fil de son magnifique roman La lenteur. Sa réflexion est double, à la fois particulière et universelle. Car, si dans un premier temps le commentaire littéraire décrit l’activité des personnages du conte de Vivant Denon et renvoie à une situation romanesque particulière ainsi qu’aux codes sociaux de l’art de la conversation du XVIIIe siècle, cette sentence peut aussi ouvrir à une réflexion plus générale sur une certaine temporalité littéraire.

Au-delà des interrogations propres à l’œuvre de Kundera, cette phrase peut faire écho aux questionnements qui surgissent dans l’entreprise d’un travail de recherche en master de lettres modernes, de par la « conversation » qui s’engage avec l’auteur considéré, entre le sujet et son objet d’étude. Tout étudiant qui prépare la rédaction d’un mémoire de recherche universitaire se voit conseiller de clarifier ses motivations et la nature de son intérêt pour le sujet, l’auteur, ou le corpus choisis. Il faut identifier ce qui se noue dans un tel travail car ce lien ressemble à une sorte de conversation métalittéraire, qui répondrait à la définition donnée par Kundera, en tant que sa qualité dépend avant tout du respect des règles et lois qui gouvernent une telle entreprise. Le rapport à la temporalité y est déterminant. D’emblée, le choix d’un sujet de recherche confronte à l’historicité de la littérature, par exemple au travers de la division par siècle des professeurs, seiziémistes, dixseptiémistes ou dixhuitiémistes.

Avec autant de force que le mot « conversation » convoque pour nous un ensemble de codes du XVIIIe siècle, je me demandai ce qu’une « conversation » avec Marie de Gournay engagerait de son siècle au mien. C’est dans le paradoxe qui se joue entre l’historicité d’une figure et l’atemporalité d’une voix que m’a semblé résider l’enjeu principal de l’étude des Œuvres complètes[2] de Marie de Gournay. Des choix méthodologiques se sont donc imposés pour trancher dans ce que la lecture d’un « je » si lointain pouvait pourtant nous faire parvenir en littérature. Par exemple, la langue du corpus étudié, des œuvres complètes, a été conservée par des citations en français non modernisé. Partant du double constat que le discours sur soi de l’auteure occupe une place considérable dans son œuvre, mais que la littérature critique consacrée à Marie de Gournay ne lui fait que peu de place, j’ai choisi de « prendre au sérieux » ce que Gournay raconte d’elle-même, et d’accepter qu’une certaine empreinte se joue dans l’empathie. Je cherchai l’auteure ; or, je trouvai a priori ce que l’on pourrait nommer une « figure » littéraire. Marie de Gournay, dans les histoires littéraires françaises produites au fil des siècles, est souvent résumée en deux traits : d’une part, sa relation avec Montaigne et le rôle – plus ou moins contesté – qu’elle a joué dans l’édition posthume des Essais ; d’autre part, sa pensée féministe ; deux activités de transmission où la personne de l’auteure s’efface. Mais c’est ce rôle « à la dérobée » qui la définit intensément, dessine un caractère, l’épaisseur d’une vie très singulière. Si l’image de la conversation s’est imposée à moi, c’est parce que je me suis sentie happée par cette voix paradoxalement dérobée : j’ai cherché à dépasser cette silhouette figée, en permettant un mouvement de retour de soi à l’autre qui rende toujours sensible – puisqu’il s’agit de littérature – l’expérience de la lecture, avec ce qu’elle convoque d’intime et d’universel.

La particularité de l’écriture de Marie de Gournay, dont les premiers écrits furent publiés dans un recueil au nom saisissant, L’Ombre de la demoiselle de Gournay, en 1626 à Paris, est qu’elle engage un regard interrogateur quant à sa temporalité, mais aussi quant à sa « spatialité ». L’écriture se présente en effet comme le lieu de la construction du « je », mais celui-ci dévoile aussi immédiatement et paradoxalement un centre vide. En effet, celle qui se peint elle-même fait une large place à ce qui n’est pas elle : sa naissance comme auteure est liée à l’existence de Montaigne, les sujets de ses œuvres s’inspirent des réflexions de celui-ci, son style même laisse transparaître l’influence des pratiques d’écriture de son père d’alliance. L’écriture de soi de Marie de Gournay, celle qui se choisit pour nom d’auteure un toponyme, le nom des terres et du château acquis par son père Guillaume Le Jars, expose ses marges. De L’Ombre à la postérité, Gournay semble confinée comme beaucoup d’autres femmes écrivains dans « les silences de l’histoire », selon l’expression de l’historienne Michelle Perrot[3], mais plus particulièrement dans l’ombre du grand maître qui lui offrit le titre de « fille d’alliance » après leur première rencontre en 1588 à Paris. Auteure marginale à plus d’un titre, donc, elle « entre » dans l’écriture par la lecture – première expérience limite qui la sort de son statut de jeune fille noble au destin domestique, lorsqu’ « environ les dix-huict ou dix neuf ans cette fille leut les Essais par hazard »[4]. Cet événement fondamental occupe une large place dans deux textes dont la postérité a gardé mémoire : la Copie de la Vie de la Damoiselle de Gournay, récit autobiographique ajouté à la nouvelle édition des œuvres complètes sous le titre des Advis en 1641, ainsi que dans sa Préface aux Essais où elle insiste sur l’intensité du moment : « On estoit prest à me donner de l’hellebore »[5], précise-t-elle, pour dire que sa mère la crut folle.

Cette « lecture dérobée », dont l’historienne Michèle Fogel souligne l’importance, rejoue l’expérience solitaire de l’apprentissage du latin et du grec par la jeune fille, recluse au château de Gournay-sur-Aronde avec sa mère Jeanne de Hacqueville après la mort de son père en 1578. Mais elle augure aussi de l’entrée de Marie de Gournay dans le monde des lettres, en ce que son jugement des Essais lui vaut d’attirer notamment l’attention d’un des plus grands savants de l’époque, Juste Lipse. La publication à Leyde en 1590 d’un recueil de lettres du philologue révèle à toute l’Europe lettrée le portrait d’une femme qui sort de l’anonymat grâce à une lettre adressée « À Marie de Gournay, Noble Vierge ». Pourtant, ce succès subi qui amuse l’Europe ne porte pas immédiatement la jeune lectrice des Essais à la fonction d’auteure. Elle passe par une autre étape, en participant à la relecture des Essais et à leurs « allongeails » pendant le séjour de leur auteur au château de Gournay à l’automne 1588 : Marie de Gournay forge littéralement sa plume dans les marges du manuscrit. « Ils travaillent ensemble les chapitres XXII et XXIII du livre I et le chapitre XXI du livre II : du moins est-ce là que l’écriture de Marie apparaît sans conteste sur l’exemplaire qui a subsisté »[6], note Michèle Fogel.

On pourrait définir la spécificité de la figure d’auteure de Marie de Gournay dans ses liens avec Montaigne comme l’avènement d’une nouvelle forme de collaboration littéraire, en une séquence temporelle faite de balbutiements, de récurrences, qui s’apparente à ce que Jacques Derrida appelle « différance », concept qu’il a défini en 1972 dans Marges – de la philosophie. Car l’introduction de ce curieux recueil met en scène son propre sujet à l’aide d’une disposition typographique réservant un espace délimité à un étroit filet de texte qui se distingue, en une colonne serrée sur le bord droit, du texte qui occupe le centre de la page. L’introduction de Marges propose donc visuellement une marge, dans le livre et dans l’écriture, assez semblable aux marges des manuscrits des Essais sur lesquelles Marie de Gournay s’est penchée aux côtés de Montaigne :

Ce qui s'écrit différance, ce sera donc le mouvement de jeu qui « produit », par ce qui n'est pas simplement une activité, ces différences, ces effets de différence. Cela ne veut pas dire que la différance qui produit les différences soit avant elles, dans un présent simple et en soi immodifié, indifférent. La différance est l’« origine » non-pleine, non-simple, l'origine structurée et différante des différences. Le nom d’« origine » ne lui convient donc plus.[7]

L’écriture de Marie de Gournay dans les marges des Essais se présente elle aussi comme le surgissement de la différance qui va lui permettre d’écrire, entre similitudes et différences, après Montaigne. Origine s’il en est, « non-pleine, non-simple », la marge incarne néanmoins le lieu où se noue chez Marie de Gournay la complexité d’une écriture pour soi. L’espace matériel et symbolique de l’œuvre délimite alors le terrain d’une défense, où l’auteure se débat contre l’ombre.

Mais le processus ne se limite pas à l’écriture dans les marges, puisque Gournay consacre beaucoup de son énergie à des activités considérées comme étant à la marge de la création littéraire : l’édition et la traduction.

Défense d’une auteure « marginale »

En effet, Marie de Gournay demeure avant tout connue dans l’histoire littéraire pour son travail en tant qu’éditrice des Essais de Montaigne. Plutôt qu’une activité source de différance, l’expérience d’éditrice posthume des Essais de Marie renvoie, pour Michèle Fogel, davantage à une identification, en tant que « son désir de lecture rejoint le désir d’écriture de Montaigne, aussi insatiable »[8]. À partir de la réception du manuscrit en 1594, il s’engage en effet pour Marie de Gournay un travail immense de mise au jour du texte en vue de sa publication. Un an après paraît la première édition posthume, celle de 1595, dont la préface longtemps contestée a été incluse dans l’édition des Essais dans la collection de la Pléiade par Michel et Catherine Magnien, allant à l’encontre de la tradition érudite. Les éditions des Essais ne cesseront de se suivre jusqu’à la mort de leur protectrice : elle s’installe définitivement à Paris en 1598 où elle fait paraître une nouvelle édition, suivie d’une autre en 1602, puis d’une quatrième à Leyde en 1604, et d’une encore en 1609. Chacune a sa particularité : en 1661 l’éditrice identifie un grand nombre de références aux auteurs de l'Antiquité, avec celle de 1617 elle traduit les citations en français, et enfin, dans l’édition de 1635 dédiée au cardinal de Richelieu, elle réintroduit une version refondue de la préface de 1595.

L’édition de 1595 est l’exemple paroxystique de l’investissement de Marie de Gournay, comme le souligne la description de son rôle au moment de la mise sous presse de l’ouvrage, fournie par Michel Simonin et Jean Balsamo dans une étude consacrée à l’imprimeur parisien des Essais,Abel L’Angelier :

Le plus grand soin fut mis à réaliser ce gros livre, imprimé par Léger Delas ; les coquilles, peu nombreuses, étaient inlassablement traquées par Marie de Gournay qui semble n'avoir guère quitté l'atelier tout au long de l'impression pour mieux les corriger. L'Avis au lecteur, égaré, fut retrouvé et ajouté en cours de tirage ; une feuille où l'on avait découvert l'oubli de quelques lignes fut recomposée plus tard. Le tirage n'a pas été moins généreux que celui de 1588. L'édition de 1595 aura immédiatement des lecteurs.[9]

Marie de Gournay a donc bien mérité ce titre d’éditrice des Essais que les critiques de Montaigne lui ont souvent contesté. Mais ce travail, pour littéraire qu’il soit, et même conforme à la définition humaniste de l’innutrition, place Marie de Gournay dans une marge perpétuelle de l’histoire littéraire, qui rejoue le conflit – ou la complémentarité – entre son œuvre et celle de Montaigne, entre elle-même et Montaigne, qui se déploie à l’échelle de sa vie.

En effet, tandis qu’elle corrige, traduit, complète et clarifie les Essais, Marie de Gournay se fait aussi connaître en son siècle par des travaux dont les genres la cantonnent encore à la marge de la catégorie d’« auteur » : s’attirant les critiques pour sa traduction du IIe livre de l’Énéide dans Le Proumenoir de Monsieur de Montaigne, en 1594, elle propose une « Réflexion théorique sur la traduction » en 1626, où elle se rattache à la conception humaniste, mais passée de mode au XVIIe siècle, de la traduction comme travail honorable d’imitatio. Pire encore, dans la « Lettre sur l’Art de traduire les Orateurs »[10] publiée en 1626, elle définit le traducteur comme « celuy qui semble engendrer une Œuvre de nouveau »[11]. Plus loin, elle poursuit cette métaphore de l’engendrement :

Je dis engendre, parce que cette espece ou construction de langage, les rendant fort esloignez de nostre expression, il les faut deffaire par une speculation profonde et penetrante, afin de les refaire par une autre pareille : tout ainsi qu’il faut que la viande meure et se defface en notre estomac, pour en composer nostre substance.[12]

Par la double référence au corps – à travers l’image de l’engendrement et celle de la nutrition, qui rappelle aussi la théorie de l’« innutrition », défendue comme un processus nécessaire au renouvellement de la langue par Joachim Du Bellay dans sa Deffence et illustration de la langue françoyse – Marie fait de la traduction une activité à la fois hautement littéraire, ardue, et presque vitale. Mais c’est une femme qui parle : ce qui, pour l’époque, frôle d’autant plus le burlesque que la métaphore s’attache à elle depuis une lettre de Lipse sur laquelle on va revenir.

Cette « Lettre » rappelle aussi que c’est en traduisant elle-même les auteurs antiques qu’elle a fait sa propre éducation : « Il y a pis pour moy : c’est, que quelques-uns croyent qu’une femme ne peut entendre le latin, et que je traduis sur les Traducteurs : mesmement pource qu’ils sçavent que je l’apris de moy-mesme, et par simple routine, confrontant des Traductions aux Originaux, comme j’ay dit ailleurs »[13] ; et juste après, elle met en avant son gigantesque travail de traduction au sein des Essais : « Ils me croyent tellement ignorante du Latin, que jusques à ceste immense nuée de passages estalles aux Essais ; et en la tres-difficile version desquels j’ay rompu la glace ; ils devinent sans prendre la peine de s’en informer, que j’ay desrobé du texte de ce Livre le fil de ma conduicte à mesure que je traduisois. »[14]

Il est remarquable de voir que cette activité littéraire, à la fois « dérobée » et fondamentale pour elle, l’oppose à son siècle autant qu’elle la rattache à celui de son père d’alliance. La traduction incarne donc, après l’édition, un espace marginal et dérobé à plusieurs titres : tension entre deux siècles, partage entre son œuvre personnelle et celle de Montaigne, opposition des sexes.

Il n’y aurait, chez Marie de Gournay, d’autre écriture que celle de l’entre-deux : relative, volatile, dans l’écart – dans l’effacement d’un passage. L’écriture semble en effet mettre en jeu ce que ses marges ont dévoilé ; car quand Marie de Gournay publie enfin ses œuvres personnelles, un écart avec elle-même se fait toujours sentir, le soi apparaît toujours dépendant de Montaigne, l’« autre » originel de la prise de conscience du « moi ». Le centre est par là décentré, et l’ensemble propose une esthétique de l’entre-deux. Le Proumenoir de Monsieur de Montaigne, par sa fille d’alliance, en est le meilleur exemple en ce qu’il souligne, dès son titre, le tracé d’une filiation littéraire, qui va jusqu’à occulter le nom de l’auteure, réduite à son titre de « fille d’alliance », sur la couverture de l’ouvrage paru en 1594. Entre la première édition et la dernière en 1641, au sein des Advis, il connaît au total neuf éditions successives[15], et rassemble un récit sentimental de quatre-vingts pages, une traduction du Livre II de l’Énéide et le Bouquet qui comprend soixante-cinq poèmes. Mais dès l’« Épître dédicatoire », composée en 1589, l’ambiguïté du génitif du titre, Proumenoir de Monsieur de Montaigne », est clarifiée dans une fiction sur les conditions d’invention du livre :

Mon Pere, j’ose nommer l’Histoire suivante, vostre « Proumenoir », parce que qu’en nous proumenans n’agueres ensemble je vous la contay : sur le propos des tragiques accidents de l’Amour recitez par Plutarque. Et l’envoye après vostre partement courir après vous sur ce papier.[16]

Entre appartenance et provenance, du génitif subjectif au génitif objectif, l’épître tranche donc en faveur d’une troisième relation : la destination. Elle présente en effet le Proumenoir comme la transcription d’une conversation tenue au cours d’une promenade, pendant le séjour de Montaigne dans les terres du château de Gournay, rappelé aussi par l’évocation du départ, « vostre partement », dont il serait le destinataire. Le texte tisse ainsi un fil direct entre les deux moments, dont le récit au présent efface la distance dans le temps.

En réunissant pour la première fois ses textes publiés séparément dans un volume intitulé L’Ombre de la Damoiselle de Gournay, avec l’épigraphe : « L'homme est l'ombre d'un songe, et son œuvre est son ombre », l’auteure matérialise les nombreux rapports qui se jouent en amont de l’acte d’écrire, elle révèle la complexité du passage de la découverte d’un modèle comme Montaigne à l’affirmation nécessaire pour se constituer soi-même en sujet écrivant, en modèle potentiel pour d’autres lecteurs. Aussi l’œuvre de Marie de Gournay contient-elle une réflexivité sur elle-même forte et une sensibilité métalittéraire proches de réflexions modernes sur la lecture, par exemple celle de Marielle Macé dans Façons de lire, manières d’être :

La lecture relaie et expose ainsi nos imaginaires individuels de la forme, nos partis pris insubstituables sur ce que c’est qu’être un sujet : nos phrases y sont suspendues aux phrases littéraires, qui se présentent à la nôtre comme des modèles, c’est-à-dire aussi bien comme des secours que comme des menaces. Par la lecture, en elle, les individus se donnent ainsi les formes de leur pratique, et l’expérience littéraire devient une ressource de stylisation de soi.[17]

L’analyse de Marielle Macé, qui développe le paradoxe qui pose les modèles littéraires à la fois comme des « secours » et des « menaces », aide à percevoir combien l’existence de l’œuvre de Marie de Gournay, qui se déploie souvent sur le ton de la défense, s’impose comme une victoire. La réalisation réussie d’une transition de Montaigne à soi par Marie de Gournay souligne la mutation de l’auteure qui passe d’une attitude de défense des Essais à la projection dans un combat littéraire personnel, de l’ombre et de la défense au combat pour la lumière.

Le combat d’une femme de lettres : de l’audace en littérature.

Lorsque Marie de Gournay se fait « éditrice de ses propres œuvres », selon la formule d’Anna-Lia Franchetti[18] qui souligne qu’elle s’emploie incessamment à réécrire et à modifier ses ouvrages[19], elle manifeste plus une attitude de combat qu’une simple défense :

En ce qui concerne l’œuvre propre de Marie de Gournay, on aperçoit parfaitement ici à quel point elle est élaborée (au sens plein du terme), tout au cours d’une longue vie. Les modifications, ajouts et retranchements que l’auteur apporte à ses écrits marquent les étapes d’un apprentissage, et d’une prise de conscience de soi par l’exercice de l’écriture, donc tout à la fois dans le domaine moral (et social) et dans le domaine littéraire.[20]

En effet, l’élaboration de son œuvre vise à présenter à la postérité un objet fini et immuable, et révèle par là une conscience aiguë de la mort. Gournay a tiré de son expérience en tant qu’héritière des Essais la certitude que la mort ne peut réserver aux œuvres orphelines qu’un sort incertain. S’engage donc un combat contre la mort, de son vivant, qui peut rappeler ce que dit Michel Foucault de « la parenté de l’écriture à la mort » :

Ce rapport de l’écriture à la mort se manifeste aussi dans l’effacement du caractère individuel du sujet écrivant ; par toutes les chicanes qu’il établit entre lui et ce qu’il écrit, le sujet écrivant déroute tous les signes de son individualité particulière ; la marque de l’écrivain n’est plus que la singularité de son absence ; il lui faut tenir le rôle du mort dans le jeu de l’écriture.[21]

« Tenir le rôle du mort », voilà comment Marie me semble envisager son rôle de femme de lettres, envers Montaigne d’abord, et pour elle-même ensuite. Et de ce rôle si singulier qu’elle occupe en défendant l’œuvre d’un autre, elle tire une force extraordinaire qui, justement par le détour de cette « chicane » - le mot lui va si bien - de « l’effacement » de soi, lui permet de s’abstraire de son « caractère individuel », pour développer une écriture de combat pour les femmes. De la défense de son écriture à lui, elle se lance dans la défense de son écriture à « elles », percevant dans le singulier de sa propre personne la multitude d’un genre. Quand Michèle Fogel souligne le portrait atypique de Gournay en ces termes : « Curieuse personne que cette dame partie pour l’éternité des lettrés : une fille avec deux pères et plusieurs noms. Une femme avec une œuvre d’homme »[22], elle insiste sur ce que Montaigne lui-même pointait du doigt quant à la situation de la jeune Marie, « et femme, et en ce siecle, et si jeune, et seule en son quartier »[23]. Avec l’âge, elle change de « siecle » et quitte l’isolement de son « quartier » à Gournay – qui est vendu par son frère et sort de la propriété familiale en 1607 – mais elle demeure toujours « femme », ce caractère-là est immuable. Dans la recherche de constance qui guide Marie de Gournay vers la quête de soi, sa féminité incarne un sujet de réflexion central et particulier, qui diffuse au fil de son œuvre un souffle de combat au travers d’une écriture féministe.

Défendant la peinture et la connaissance de soi exercées par Montaigne dans les Essais, Marie conclut sa préface en s’adressant au lecteur :

Mon Pere a pensé ne te pouvoir rien mieux apprendre, que l’usage de toy-mesme : et te l’enseigne, tantost par raisons, tantost par espreuve : si sa peinture est vicieuse ou fausse, plains-toy de luy : si elle est bonne et vraye, remercie-le, de n’avoir pas voulu refuser à ta discipline le poinct le plus instructif de tous, c’est l’exemple.[24]

Marie de Gournay met en pratique cette analyse lorsque, pour peindre à son tour « l’usage de [s]oy-mesme », elle se prend en « exemple ». C’est bien un modèle d’élévation de l’âme qu’elle propose aux femmes, comme à la première à qui elle adresse son Egalité des hommes et des femmes en 1624, la reine Anne d’Autriche, en une formule de politesse : « Si vous daignez vous eslever au poinct de merite et de perfection que je vous propose par le secours de ces grands Livres »[25]. Marie de Gournay se présente en « novum monstrum », d’après la dénomination que lui attribue Lipse dans sa première lettre, lui qui l’avait baptisée du nom de « Virgo », la « Vierge », ajoutant : « Je suis curieux de savoir (prodige nouveau) ce que doit enfanter une Vierge. »[26] Le jeu de mots est lâché, et la formule organise l’équivalence entre l’enfantement et l’écriture. Cette correspondance, ou identité, des œuvres avec la progéniture détermine l’attachement de Gournay à éditer et organiser son œuvre comme une mère élève, coiffe, lave et nourrit un enfant.

L’écriture est donc pour Marie de Gournay un lieu de transformation nécessaire : c’est en produisant des œuvres qu’elle espère rendre autonome son héritage littéraire qui, contrairement à sa personne, sera débarrassé de l’indépassable entre-deux où sa condition de femme de lettres la contient. Elle confie à son œuvre le soin de la représenter après sa disparition, de compenser par sa forme achevée son incomplétude à elle. Vieille fille et auteure, elle n’est ni tout à fait une femme, ni tout à fait un homme de lettres. Bien que ce constat soit accompagné d’une certaine douleur, elle ne reste pas prisonnière de cette frontière indépassable, mais la réinvestit au contraire dans l’écriture : elle théorise l’égalité des sexes.

L’Égalité des hommes et des femmes est un traité qui démontre que la rationalité est partagée universellement et également entre les sexes. Après avoir condamné les détracteurs du beau sexe, l’auteure construit une galerie de portraits illustrant le rôle des femmes illustres dans l’histoire, puis elle cherche les causes de la situation qui voit les femmes demeurer souvent inférieures aux hommes, alors même qu’elles ont

surpassé maintefois tous les hommes de leur Patrie : comme en effect elles ont inventé partie des plus beaux Arts, mesmement les caracteres Latins : ont excellé, ont enseigné cathedralement et souverainement par dessus les hommes, en toutes sortes de Disciplines et de Vertus, dans les plus fameuses Villes antiques[27].

Marie de Gournay entre dans le détail de l’argumentation : « Si donc les Dames arrivent moins souvent que les hommes, aux degrez de l’excellence ; c’est merveille que ce deffaut de bonne education »[28]. Elle identifie donc l’éducation – ou plutôt le défaut d’éducation dont souffrent les jeunes filles – comme cause première de l’inégalité des sexes. Cette révélation ne fait en un sens que formaliser par la généralisation la description insistante que Marie de Gournay a déjà offert de son propre apprentissage « dérobé ». A l’influence déterminante de l’éducation s’ajoute celle du milieu social et même géographique, où se retrouve la référence à son expérience personnelle de l’isolement :

S’il le faut prouver : se trouve-t-il plus de difference des hommes à elles, que d’elles à elles-mesmes : selon l’institution qu’elles ont receue, selon qu’elles sont eslevées en Ville ou village, ou selon les Nations ?[29]

En dénonçant la variété des obstacles qui empêchent les femmes d’égaler en esprit les hommes, elle dresse en creux le portrait de sa propre singularité. La défense personnelle alimente le combat à visée universelle, de manière que ce texte confirme le caractère initiatique de sa découverte des lettres.

Si l’Égalité des hommes et des femmes s’attache principalement à discuter le sujet de l’éducation, qui ramène à l’enfance même de l’auteure, son Grief des Dames, paru lui aussi pour la première fois dans L’Ombre de 1626, traite du monde tel qu’il est au moment où elle écrit. Elle ouvre le traité sur une vision de la société scindée en deux, où l’on retrouve le style tranché qui cherche à saisir le lecteur :

Bien-heureux es-tu, Lecteur, si tu n’es point de ce sexe, qu’on interdict de tous les biens, le privant de la liberté : ouy-mesmes, qu’on interdict encore à peu près, de toutes les vertus, luy soustrayant les Charges, les Offices et fonctions publiques : en un mot, luy retranchant le pouvoir, en la moderation duquel la pluspart des vertus se forment ; afin de luy constituer pour seule felicité, pour vertus souveraines et seules, l’ignorance, la servitude et la faculté de faire le sot si ce jeu luy plaist.[30]

Autour de l’opposition ternaire des activités et vertus, masculines d’une part (« les Charges, les Offices et fonctions publiques »), féminines de l’autre (« l’ignorance, la servitude et la faculté de faire le sot »), renforcée par l’opposition du singulier aux pluriels, Gournay fait un portrait à charge de la société de son temps, où les femmes sont exclues de la sphère publique, en un mot, du « pouvoir », et cantonnées aux plaisirs badins du « jeu ». Le recours au pronom indéfini incarne le pouvoir censeur dans la proposition : « on interdict », l’expression est répétée deux fois, comme pour retranscrire dans la phrase le dédoublement du monde. Le propos se focalise ensuite sur le monde des Lettres, quand Gournay attaque les hommes qui refusent aux femmes le droit d’écrire et ne daignent pas même lire leurs ouvrages. On voit donc qu’au regret envers la situation des faits s’ajoute la charge d’accusations plus ciblées :

Finalement, pour retourner à souhaitter du bien à mon Prochain : je desirerois aussi qu’aucuns de ceste volée de sçavants ou Escrivains, mespriseurs de ce pauvre sexe mal-mené, cessassent d’employer les Imprimeurs ; pour nous laisser à tout le moins en doubte, s’ils sçavent composer un Livre ou non : car ils nous apprennent qu’ils ne peuvent, édiffians les leurs par le labeur d’autruy[31].

Les écrivains qui méprisent le « pauvre sexe mal-mené » se voient malmenés à leur tour puisque Gournay les accuse de profiter à l’excès des moyens qui leur sont réservés pour publier leurs ouvrages, privilège que les femmes du siècle n’ont que rarement, si ce n’est sous l’anonymat. L’accusation est d’autant plus frappante que celle qui la porte a elle-même été très investie dans le monde des imprimeurs, comme nous l’avons vu à propos des Essais. La réflexion sur l’égalité des sexes que Marie de Gournay mène dans L’Egalité des hommes et des femmes et le Grief des dames, deux essais parus en 1622, s’appuie donc sur une expérience personnelle progressivement intégrée dans un discours qui tente de se rendre indépendant de ses attaches initiales. Si son œuvre demeure empreinte de la douleur liée à la question de la filiation, que l’écriture ravive, la défense des femmes est un combat engagé dans l’histoire et tourné vers l’avenir, puisqu’elle envisage la formation d’un programme éducatif pour les filles comme l’un des ressorts essentiels de l’émancipation des femmes.

Ce programme, d’autres auteurs, dans ce siècle et dans le suivant, l’établiront. Poulain de La Barre publie à Paris dans le dernier tiers du siècle deux ouvrages féministes qui feront date : De l’Egalité des deux sexes, discours physique et moral où l’on voit l’importance de se défaire des préjugés (1673) et De l’Éducation des dames pour la conduite de l’esprit dans les sciences et dans les mœurs, entretiens (1674)[32]. Il fonde ses principes d’éducation des filles sur la conviction que « l’esprit n’a pas de sexe », en tenant compte de la situation contemporaine de relégation des femmes et en dessinant la perspective audacieuse d’une égalité sociale et politique totale entre les deux sexes. On peut donc tracer, à partir de l’œuvre de Marie de Gournay, une filiation des idées féministes qui conduirait aux féministes anglaises du XVIIIe siècle, et à leur défense d’une « education for girls » comme première étape dans la conquête de l’égalité et de la liberté féminines.[33]

Mais ce qui nous a été plus immédiatement sensible dans la lecture de Marie de Gournay, c’est son combat pour conquérir, en quelque sorte, la « paternité » de ses propres idées. En s’appropriant pour le retourner positivement son statut de « novum monstrum » au sein du monde littéraire, elle s’est imposée exemplairement comme l’un des premiers spécimens d’auteure revendiquant le droit d’engendrer de la littérature. Cette audace du « délire » – entendu au sens étymologique de delirare, sortir du sillon (lira) –, voilà ce qu’une conversation avec l’œuvre de Marie de Gournay a pu nous communiquer, depuis l’ombre et la marge, du pouvoir de la littérature sur la vie. Cette expérience de lecture m’a confortée dans la conviction que l’œuvre littéraire tire de la profondeur même de son ancrage dans son temps sa puissance de communication transhistorique. C’est dans cette communication que l’on s’engage en se mettant, dans le travail sur le texte, à l’écoute du sujet écrivant, de ses luttes et de ses métamorphoses, dans une attitude d’accueil et d’échange que j’ai nommée « conversation ».

[2] Marie de Gournay, Œuvres complètes, édition critique par Jean-Claude Arnould, Évelyne Berriot, Claude Blum, Anna-Lia Franchetti, Marie-Claire Tomine et Valérie Worth-Stylianou, sous la direction de Jean-Claude Arnould, Paris, H. Champion, 2002, 2 vol.

[3] Voir Michelle Perrot, Les Femmes ou les silences de l’Histoire, Paris, Flammarion, 1998, et Une histoire des femmes est-elle possible ?, sous la direction de Michelle Perrot, Paris, Rivages, 1984.

[5] Montaigne, Essais, édition établie par Jean Balsamo, Michel Magnien et Catherine Magnien-Simonin, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2007, p. 4.

[7] Jacques Derrida, Marges – de la philosophie, Paris, Editions de Minuit, collection « Critique », 1972, p. 12.

[9] Michel Simonin et Jean Balsamo, Abel L’Angelier et Françoise de Louvain, Genève, Droz, 2002, p. 87.

[15] Le Proumenoir est publié en 1594, 1595, 1598, 1599, 1607, 1623, 1626-1627, 1634 et 1641. Voir sur ce point les précisions de la note A, O.C., II, p. 1282.

[18] Anna-Lia Franchetti, « L’ombre et le mouvement : Marie de Gournay éditrice de ses propres œuvres », in Marie de Gournay et l’édition de 1595…, éd. cit., p. 219-232.

[19] Voir à propos de la « dynamique des œuvres de Marie de Gournay » et de son « long parcours littéraire et éditorial », l’analyse de Jean-Claude Arnould, O.C., I, Introduction, p. 19.

[20] Gabriel-André Perouse, Marie de Gournay et l’édition de 1595 des Essais de Montaigne, compte-rendu pour la revue de l’association R.H.R., n° 45, décembre 1997, p. 116.

[21] Michel Foucault, « Qu'est-ce qu'un auteur ? », Dits et écrits, vol. I, 1954-1975, Paris, Gallimard, p. 821.

[26] O.C., II, Annexe IX, « Lettre de Juste Lipse à Marie de Gournay (30 septembre 1588) », p. 1932. Cité et traduit par Michèle Fogel, op. cit., p. 10.

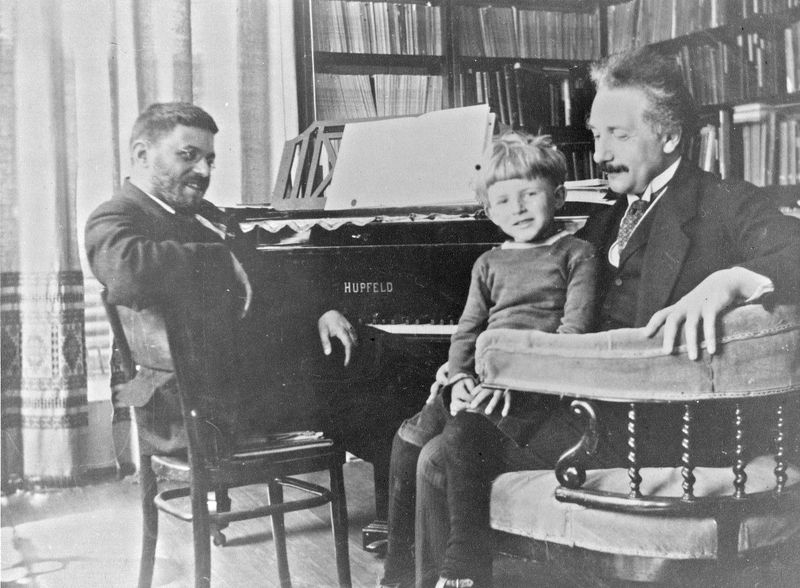

Mais commençons par situer ce problème de transitions dans la Nature, laquelle est bien sûr l’objet d’étude de la Physique. Il s’agit des changements d’état de la matière, c’est-à-dire des changements de comportement collectif de grandes quantités de particules (atomes, molécules…). Par exemple, si vous refroidissez l’eau d’un verre, cet ensemble de molécules va geler vers zéro degré, c’est-à-dire s’organiser sous forme de glace. Si vous préférez, vous pouvez chauffer un morceau de Fer à 770 degrés et constater que son aimantation disparaît. Les physiciens disent qu’il passe d’un état ferromagnétique à un état voisin (« para ») dit paramagnétique. L’étude de ce changement d’état magnétique permit à Pierre Curie de soutenir une thèse de doctorat en 1895, l’année où il épousa une jeune Polonaise avec qui il devait étudier la radioactivité et partager le prix Nobel huit ans plus tard, Marie Sklodowska.

Mais commençons par situer ce problème de transitions dans la Nature, laquelle est bien sûr l’objet d’étude de la Physique. Il s’agit des changements d’état de la matière, c’est-à-dire des changements de comportement collectif de grandes quantités de particules (atomes, molécules…). Par exemple, si vous refroidissez l’eau d’un verre, cet ensemble de molécules va geler vers zéro degré, c’est-à-dire s’organiser sous forme de glace. Si vous préférez, vous pouvez chauffer un morceau de Fer à 770 degrés et constater que son aimantation disparaît. Les physiciens disent qu’il passe d’un état ferromagnétique à un état voisin (« para ») dit paramagnétique. L’étude de ce changement d’état magnétique permit à Pierre Curie de soutenir une thèse de doctorat en 1895, l’année où il épousa une jeune Polonaise avec qui il devait étudier la radioactivité et partager le prix Nobel huit ans plus tard, Marie Sklodowska.